プリント基板とは、さまざまな電子機器に使用されている重要なパーツです。プリント基板が故障すると、その電子機器は使えなくなってしまうので、まさに心臓のような役割を果たしているといっても過言ではありません。今回は、そんな大切なプリント基板が壊れてしまう原因を解説し、破損を防ぐための対策などもあわせてご紹介します。

プリント基板が壊れる原因

プリント基板は、電子機器を分解でもしない限りなかなか見ることができないものです。そのため、普段電子機器を利用していて、プリント基板の存在を意識する方はあまりいないかもしれません。そもそもプリント基板とは、機器を動かすために必要な電子コンポーネントです。電子機器の中で電子部品同士を接続したり、部品の機械的な配置・固定などの重要な役割を担っていて、小型IoT機器やサーバ、医療機器や自動車など、数多くの機器に使用されています。

そんなプリント基板が壊れるのには、どのような原因が考えられるのでしょうか。下記では、その原因についていくつか解説します。

経年劣化

経年劣化は、プリント基板が壊れてしまう原因として、一番多いといわれています。正しく取り扱っているのにもかかわらず、動作しなくなったりすると、経年劣化が疑われるケースがあります。正しい使い方ができていない

正しい使い方ができていないと、プリント基板が壊れてしまう原因になります。たとえば、水がかかってしまうと、ショートを起こし壊れてしまいます。ショートになると、不純物やプリント基板上のホコリやゴミにより、電流が漏れてしまい、ICの動作異常が発生し、故障してしまうのです。静電気破壊

プリント基板は、静電気に弱い特徴があり、精密機器に帯電する静電気が放電し、発生した熱によって、部品が破損すると、プリント基板が壊れる原因となります。そのため、プリント基板は、静電気を発生させない仕組みを考えることが重要となるのです。プリント基板の破損を防ぐための検査方法

プリント基板の破損を防ぐには、定期的に検査をすることが大切です。ここでは、プリント基板を破損させないための検査方法について、解説します。目視検査

まず、ひとつ目が目視検査です。こちらは、拡大鏡や顕微鏡を利用することで、基板を直接チェックする手段となっています。ハンダ付けの状態や基板表面の傷・汚れなどを目でチェックすることで、不良を正確に判断していきます。また、小ロットや特殊仕様の基板の検査に向いており、柔軟性とコスト面に優れているのがメリットといえるでしょう。しかし、目で直接チェックするため、検査者のスキルや経験にばらつきが生じてしまい、不良を見逃してしまう可能性があるデメリットが挙げられます。

仮にスキルがあっても、長く検査を続けると労働者の目が疲労し、集中力が低下して、不良を見逃してしまうリスクがあります。また、目視検査は、表面上の不良しかチェックできないため、内部の不良には対応できません。そのため、自動検査装置とうまく使い分けることが重要といえるでしょう。

自動検査

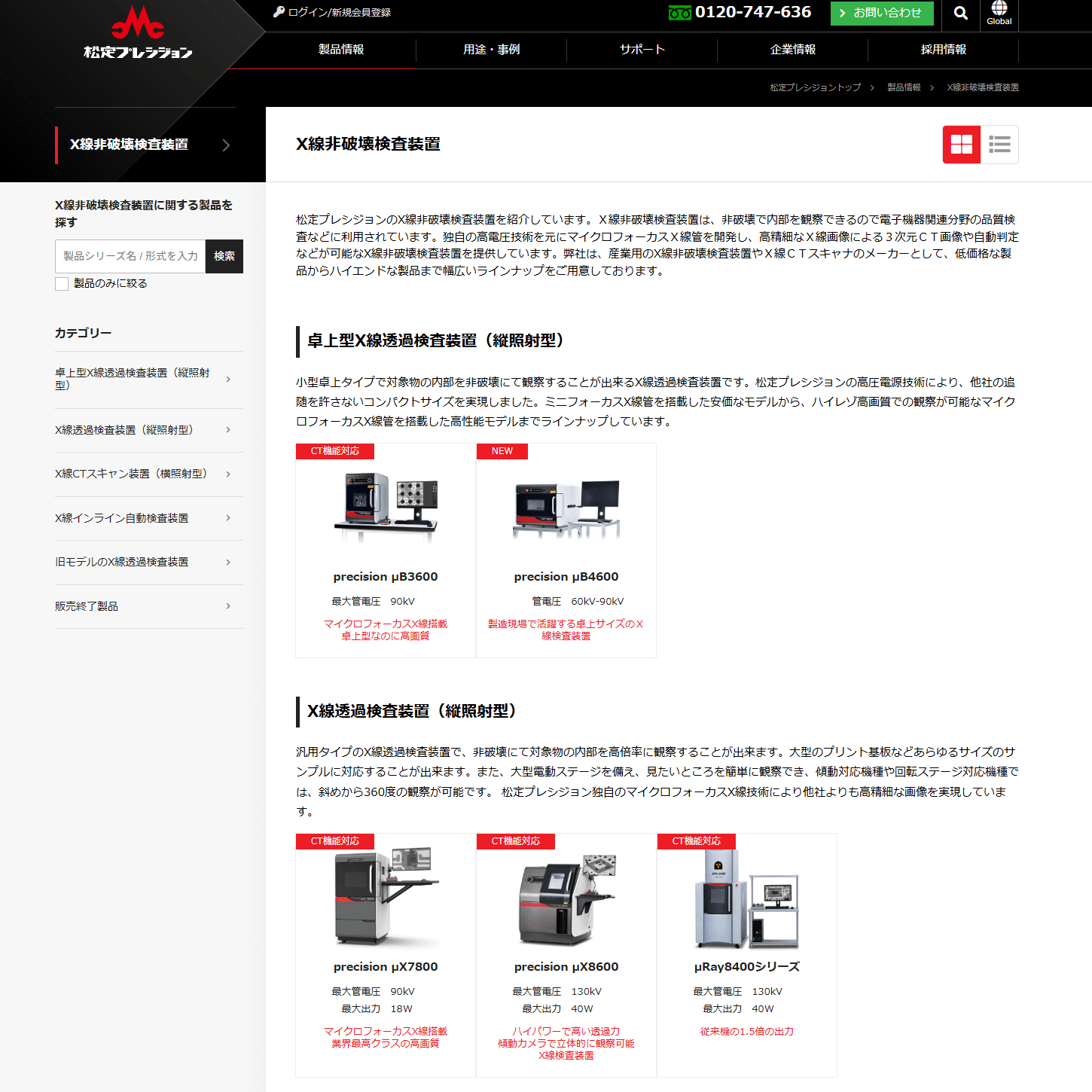

自動検査は、専用の機器で基板を検査していくものとなっており、効率性と精度が要求される大量生産にぴったりな検査方法です。具体的な手法として、自動光学検査やX線検査が挙げられます。この検査方法は、目視検査だと発見しにくい、微細な欠陥も高い精度で見つけられるため、品質を安定化させるためには、適した手段といえるでしょう。

さらに、こちらはスピーディーな検査を実現しているため、効率的であるというのも大きなメリットです。反対にデメリットは、初期費用に多額のコストが発生してしまう、検査機を設定する際に専門知識が必要となるなどが挙げられます。

検査をすることで見つけられるプリント基板の欠陥

実際に検査をしてみたら、どのような欠陥が見つかるのでしょうか。検査を実施することで見つかる欠陥の種類について、下記でいくつか解説します。断線やショート

断線というのは、何らかの原因により、電気回路が切られ、電気がとおらない状態を指します。また、ショートは、配線や部品がハンダに触れてしまい、短絡してしまうことを指します。これらが発生してしまうと、基板の動きに大きな影響が起きるため、製品そのものが使用できなくなったり、火災に発展する恐れがあるのです。